Prédire avec humilité, agir avec prudence

On peut néanmoins percevoir que la prédiction basée sur des tests génétiques a souvent dans l’imaginaire des personnes, des caractéristiques qualitatives imposant une réalisation inéluctable de l’évènement craint et ainsi le retour d’une idée du futur échappant à nos actions.

Tout est faux dans cette vision : le caractère inéluctable et l’absence d’action possible.

L’existence même d’une activité humaine de prédiction indique qu’il est possible d’avoir une représentation quantitative du futur, efficace et opérationnelle. La pierre philosophale transformant le plomb de la boite noire en or des décisions éclairées est le concept de risque qui permet de formaliser nos représentations du futur et d’argumenter nos choix. Refuser d’utiliser son langage et sa grammaire, c’est accepter une médecine aléatoire dans laquelle tous les scenarios sont probables de façon équivalente. Par ailleurs, confondre probabilités et certitude, c’est prendre (usurper) la place du demiurge.

Certains éléments issus de cette littérature très riche sur le risque méritent d’être rappelés.

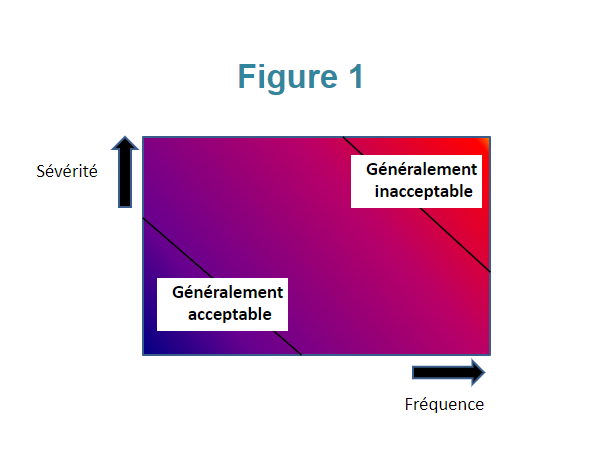

1- La classification des risques peut se faire selon 2 axes :

- La fréquence de l’évènement redouté (grippe versus chute d’une météorite)

- Sa gravité (angine virale versus cancer du pancréas)

- La combinaison de ces deux éléments aboutit à une qualification opérationnelle : Plus ou moins acceptable versus plus ou moins inacceptable (Figure 1).

2- L’incertitude autour de la mesure d’un risque est toujours présente

- Elle peut être faible ou importante (mesurée par ce que l’on appelle l’intervalle de confiance)

- Elle peut être réduite (nouvelles études) ou irréductible (« ontologique »)

3- L’incertitude dépend plus du délai d’apparition de l’évènement que de la qualité du modèle (les prédictions à 30 ans subiront de nombreux ajustements)

4- Les prédictions basées sur des mesures peu fiables sont peu fiables

- La règle « ACCE » (Validité Analytique, Validité Clinique, Utilité Clinique, Ethique) évalue la pertinence d’un risque basé sur un test en utilisant 4 étapes.

- La 1ère étape de validité analytique consiste à se demander si on mesure bien ce que l’on prétend mesurer. Les 3 autres étapes sont à dérouler de manière séquentielle (en s’arrêtant dès qu’une étape n’est pas validée).

- La validité clinique : la variation des risques est-elle pertinente ? Exemple : passer d’un risque de 10% de cancer du sein à 12% ? On peut noter au passage que si la personne peut être indifférente à une telle variation, le ministre de la santé, lui, ne le sera pas si l’ensemble de la population est concerné.

- L’utilité clinique : savoir si la connaissance de ce risque nous permettra-t-il d’agir avec efficacité ?

- La dernière étape est celle de la contextualisation éthique et sociale (risques de stigmatisation par exemple).

5- Prédire n’est pas neutre

Toute classification induit des ajustements (par exemple, dans les études cliniques, labelliser des personnes comme étant « volontaires sains » induit une résistance plus importante aux symptômes). Ces ajustements sont qualifiés parfois de prophéties auto-réalisatrices. Ainsi, les personnes que l’on pense être à risque de cancer du sein font plus de cancer que celles que l’on pense indemne de sur-risque.

6- Toute prédiction basée sur l’expérience et l’expérimentation, nécessite la réalisation d’une condition phantasmatique :

« Toute chose étant égale par ailleurs » et ce, d’autant plus dans notre monde moderne caractérisé, entre autres, par l’instabilité contextuelle.

En conclusion : N’oublions pas le proverbe russe : « ce n’est pas le marteau qui forge l’épée, c’est le forgeron et ainsi ne soyons pas les esclaves de nos outils ».

Figure 1 : Caractérisation des risques

Francois Eisinger (Médecine Interne et Santé Publique, Département Recherche Clinique et Innovations. Institut Paoli Calmettes Marseille).