Introduction générale à la séance d’imagerie des lymphomes

Les lymphomes représentent un ensemble hétérogène de tumeurs malignes du système lymphoïde, classées en deux grandes catégories : les lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens. Leur présentation clinique est souvent polymorphe, tant sur le plan anatomopathologique que radiologique, rendant leur diagnostic parfois complexe. L’imagerie médicale joue un rôle central dans la prise en charge des lymphomes, de la détection initiale à l’évaluation de la réponse thérapeutique, en passant par le bilan d’extension.

Cette séance d’enseignement est consacrée à l’imagerie des lymphomes dans trois localisations spécifiques particulièrement significatives sur le plan clinique et diagnostique : les territoires ORL, le tube digestif et le foie. Chacune de ces localisations impose des défis particuliers au radiologue et nécessite une bonne connaissance des patterns sémiologiques spécifiques et des pièges diagnostiques.

Les lymphomes ORL

La région ORL constitue un site privilégié d’expression des lymphomes, notamment chez l’enfant et l’adulte jeune. Les amygdales palatines, le cavum (nasopharynx) et la région cervicale profonde sont fréquemment touchés. Le lymphome se manifeste souvent par une masse homogène, hypodense en TDM, peu ou non rehaussée après injection, et faiblement T2 hyperintense avec un ADC très bas en IRM. Contrairement aux carcinomes, les lymphomes respectent souvent les structures anatomiques sans les envahir (à l’exception des lymphomes du sinus maxillaire), ce qui constitue un critère différentiel important. Le cours dédié à ce sujet visera à illustrer ces éléments à travers des cas emblématiques, et à discuter le rôle de l’imagerie dans le diagnostic différentiel avec d’autres masses ORL, infectieuses ou tumorales.

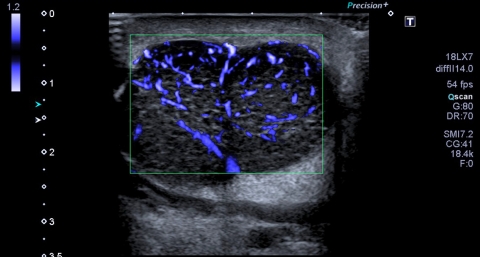

Fig. 1. Echographie avec doppler SMI d’un lymphome folliculaire parotidien.

Les lymphomes digestifs

Les lymphomes digestifs représentent la forme la plus fréquente de lymphome extra-ganglionnaire. Ils peuvent toucher n’importe quel segment du tube digestif, de l’œsophage au rectum, avec une prédilection pour l’estomac et l’intestin grêle. L’imagerie retrouve typiquement un épaississement pariétal homogène, souvent sans sténose ni obstruction significative, ce qui contraste avec les adénocarcinomes. La perméabilité du tube digestif est souvent conservée malgré la taille de la lésion. Le rôle de la TDM et de la TEP au FDG dans le bilan d’extension et le suivi thérapeutique sera détaillé, ainsi que les diagnostics différentiels à considérer, comme les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

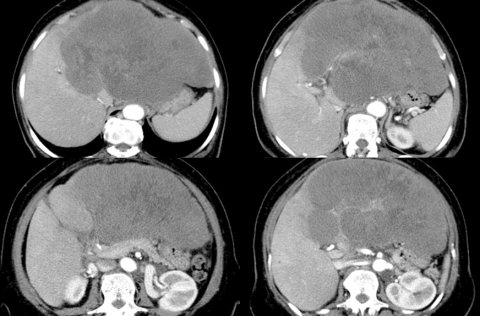

Fig. 2. Lymphome B diffus à grandes cellules du foie, mode de dissémination péri-lymphatique.

Les lymphomes hépatiques

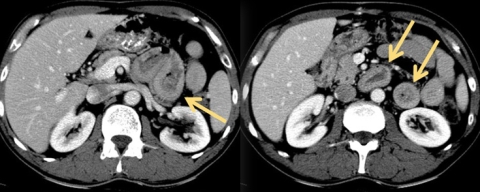

Plus rares, les atteintes hépatiques par lymphome peuvent être primaires ou secondaires. Elles se manifestent classiquement par des lésions hypoéchogènes en échographie, hypodenses en TDM et T2 hyperintenses en IRM avec une restriction de la diffusion, souvent multiples et peu vascularisées. L’aspect peut toutefois être trompeur et simuler des métastases ou certaines tumeurs primitives du foie, d’où l’importance de confronter les données cliniques et biologiques. Le mode de dissémination des lymphomes dans le foie mérite un intérêt particulier. Ce cours abordera la place de l’imagerie dans la suspicion diagnostique, mais aussi dans l’évaluation de la réponse au traitement, en particulier dans le cadre du PET-CT.

Fig. 3. Volumineux lymphome B diffus à grandes cellules du foie.

Séance pédagogique

Le lymphome dans tous ses états et pour toutes les surspécialités

lundi 6 octobre

8h15, salle Maillot