Dépistage du cancer du sein stratifié selon le risque : où en sommes-nous ?

En effet, les bénéfices du dépistage affectent principalement les personnes qui développent la maladie alors que les effets secondaires peuvent affecter tous les participants, ils incluent les faux positifs, les surdiagnostics et surtraitements, les risques liés à l'irradiation. Un certain nombre de facteurs influencent le risque de développer un cancer du sein ou d’en mourir, mais également la précision des tests de dépistage ou l'efficacité de son process. Les facteurs de risque peuvent interagir avec l'efficacité du dépistage comme c'est le cas de la densité par exemple. Mieux appréhender ces facteurs et personnaliser le dépistage en conséquence pourrait permettre à l'échelle individuelle, de meilleurs rapports bénéfice-risque du dépistage.

Parmi les stratégies possibles, figurent une personnalisation de l'âge pour commencer les mammographies ou stopper celles-ci, une modulation d'intensité du dépistage, l'identification de groupes pour lesquels le dépistage n'est pas bénéfique, ou au contraire pour lesquels d'autres dépistages complémentaires seraient utiles incluant IRM ou d'autres examens.

Aujourd'hui certains scores de risques incluant des variables familiales, personnelles, d'exposition, des biomarqueurs tels que la densité mammographique, des tests génétiques comme les scores de polymorphismes, ou demain des analyses complexes d’images en intelligence artificielle (IA), ont une importante capacité d'identification des personnes à risque plus bas ou plus élevé. Nombre des scores « cliniques » ont atteint un très haut niveau de validation, et les approches en IA sur images sont en cours de validation avancée.

Il reste à démontrer qu'un dépistage basé sur le risque pourrait être déployé à l'échelle nationale, être globalement aussi efficace ou meilleur d’une stratégique classique uniquement dictée sur un âge fixe, limiter les effets secondaires, avec tous les enjeux qu’un tel développement comporte en termes d'implémentation, l'égalité d'accès aux soins, de participation.

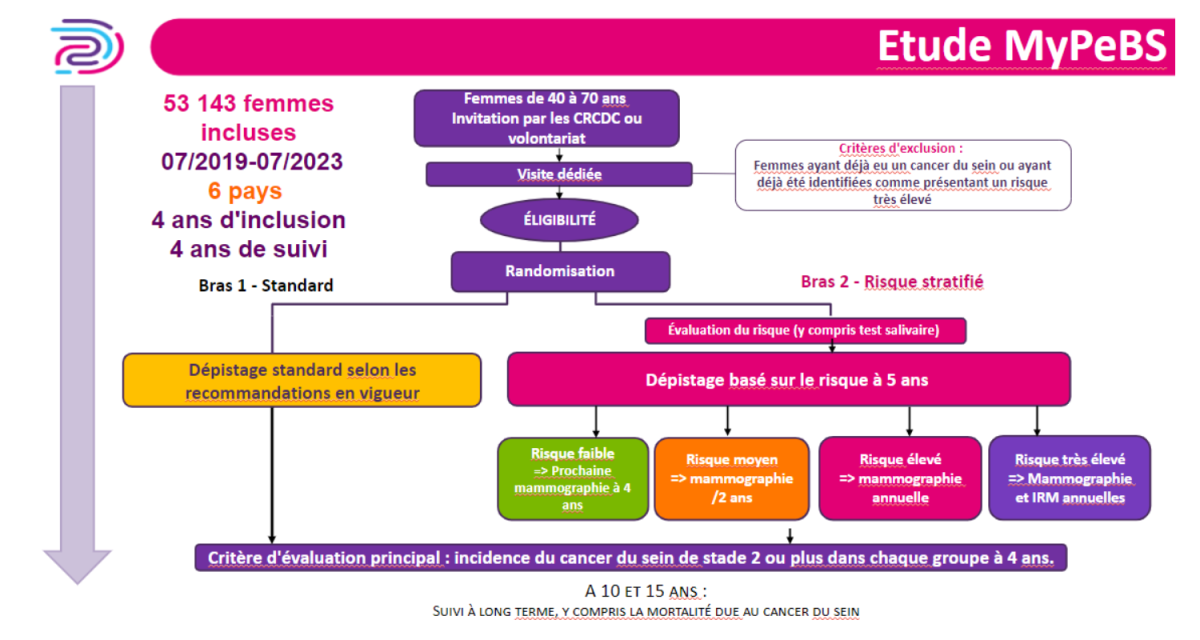

C'est l'objet de l'étude coordonnée par la France (Unicancer), MyPeBS, financée par la commission européenne et l’INCa, seule grande étude randomisée au monde capable de répondre à cette question. MyPeBS a inclus 53 142 femmes dans six pays entre 2019 et juillet 2023. Ces femmes ont été randomisées entre un dépistage standard et un dépistage basé sur le risque évalué par un score incluant les variables classiques, la densité mammographique et 313 polymorphismes validés. Dans le groupe « stratifié », selon leur risque estimé, les femmes étaient répartis en quatre groupes : un groupe considéré à risque très faible (moins de 1 % de risque de développer un cancer du sein dans les 5 ans), un groupe à risque moyen, un groupe à risque relativement élevé entre 1,67 % et 6 % à 5 ans et un groupe à très haut risque au-delà de 6 %. Le critère de jugement principal de l’étude est l'incidence de cancer du sein de stade II et plus dans chaque groupe à 4 ans.

L'âge médian des participantes était autour de 54 ans, avec une représentation importante des femmes de moins de 50 ans pour lesquelles la question est cruciale. L'étude est actuellement en cours de suivi et les résultats de l’objectif principal seront disponibles en 2027 ! Le suivi est en cours, un certain nombre d'études et de données ont été conduites pour identifier les barrières les leviers à l'implémentation, la perception des personnes participantes et des professionnels de santé qui pour l'instant sont globalement satisfaisantes. En France, de très nombreux professionnels sont impliqués, dont les CRCDC, instrumentaux, les radiologues de ville et hospitaliers, les gynécologiques et médecins généralistes dans 35 départements sur le territoire et je les remercie de tout cœur ainsi que les plus de 10,000 femmes participantes !