Quoi de neuf en imagerie pelvienne oncologique ?

L’IRM reste l’examen de référence pour l’évaluation de l’extension locale des cancers du col

utérin. Elle permet de déterminer précisément la taille tumorale, l’invasion des tissus

adjacents, éléments essentiels pour stratifier le risque et définir la stratégie thérapeutique.

Pour les stades précoces, la stadification par IRM permet d’affiner la sélection des patientes

candidates à une chirurgie moins agressive, notamment dans les cas de tumeurs de petite

taille. Les recommandations ESGO 2023 vont en effet permettre un traitement non-chirurgical dès le seuil de 3 cm.

Pour les stades avancés nécessitant une radiochimiothérapie, l’IRM permet l’évaluation de la

réponse tumorale, la surveillance et la détection des récidives.

La diffusion est un biomarqueur non invasif de la réponse précoce au traitement, un

changement de l’ADC observé précocement étant significativement corrélé à la réponse

finale. Les séquences dynamiques après injection de produit de contraste permettent

d’évaluer la cinétique de rehaussement tissulaire et sont utiles pour évaluer la taille tumorale

et différencier un reliquat tumoral de remaniements post-thérapeutiques.

Le Pet-scanner est indiqué à partir d’un stade IB1 inclus.

2. Imagerie de l’endomètre par Aurélie Jalaguier

Une nouvelle classification FIGO des cancers de l’endomètre est parue en 2023. Cette mise à jour inclut le type histologique (en distinguant les non-agressifs des agressifs), le grade tumoral, les emboles tumoraux, l’extension loco-régionale et à distance, ainsi que la classification moléculaire. Elle vise à mieux définir des groupes pronostiques afin de proposer un traitement mieux adapté.

L’extension loco-régionale repose notamment sur les séquences de diffusion et d’injection avec l’intérêt potentiel des séquences injectées dynamiques pour l’extension myométriale superficielle. Les séquences injectées tardives permettent quant à elle d’apprécier l’extension en profondeur.

La classification moléculaire repose sur 4 groupes (POLE, MMR, p53, sans sous-type spécifique) avec un impact pronostique majeur.

3. Imagerie du myomètre par Jérémy Smadja

Différentier myomes inhabituels et léiomyosarcomes utérins reste un défi en imagerie. La sanction thérapeutique et pronostique est pourtant majeure, un sarcome ne devant jamais être morcellé mais à l’inverse surtraiter un myome n’est pas sans conséquences, notamment chez une femme jeune avec désir de grossesse.

L’orientation vers un sarcome repose sur un faisceau d’arguments, il n’existe pas de signe pathognomonique de malignité. Le signal T2 intermédiaire et l’hypersignal diffusion (égal à l’endomètre) sont des critères nécessaires mais non-suffisants. Il n’existe pas de seuil d’ADC permettant d’affirmer la malignité ; en revanche, une valeur > 1,23.10-3/mm2 semble cependant en faveur de la bénignité.

Parmi ceux-là, on citera le caractère unique, le statut ménopausé, la taille > 8 cm, les contours irréguliers, les remaniements hémorragiques, les zones de nécrose après injection, l’extension loco-régionale et à distance, la croissance rapide.

La biopsie percutanée pré-opératoire en centre expert a désormais une place importante pour adapter le geste chirurgical notamment chez les femmes en âge de procréer grâce à l’analyse génomique.

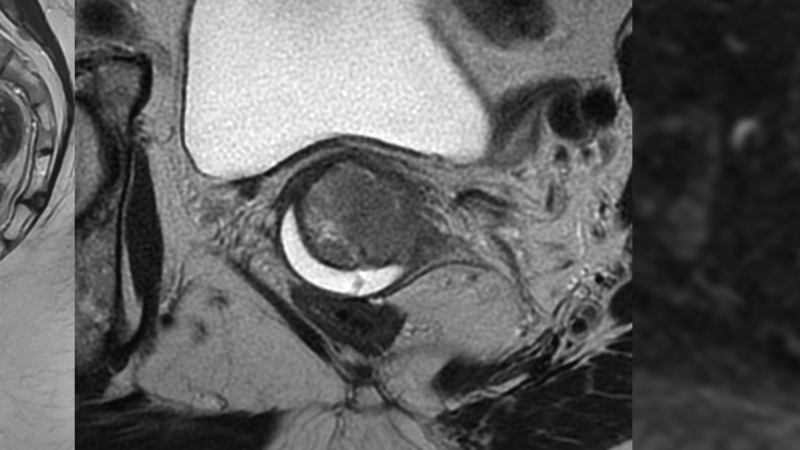

-Séquences sagittale et axiale T2, axiale diffusion

-Lésion cervicale utérine avec atteinte paramétriale gauche.

-Quelques myomes utérins en franc hyposignal T2 banals.