Les développements du 1er scanner X Corps entier à Grenoble

1. Comment est née la Tomodensitométrie (ou scanner X)

C’est à la fin des années 1960 qu’in ingénieur informaticien, G. Hounsfield, de la Société londonienne EMI (Electro Musical Instruments), s’impliqua dans les problèmes de reconstructions d’images radiographiques numériques à partir de mesures d’absorption X acquises dans un plan, selon différentes incidences.

En 1963, indépendamment de G. Hounsfield, A.M. Cormack, de l’Université de Boston, montra qu’il était possible de retrouver, par des moyens informatiques, les coefficients d’atténuation d’une tranche d’un objet à partir d’une série de projections angulaires de cet objet, et d’en réaliser alors une image en échelle de gris.

G. Hounsfield mit au point en 1967 un 1er montage expérimental avec une source et un détecteur à scintillation sur des spécimens biologiques. Le dispositif comprenait un double mouvement : un mouvement de translation de la source et du détecteur, balayant l’objet, puis des mouvements de rotation d’un certain angle autour de l’objet, pour acquérir des données selon d’autres directions. Dans ce 1er dispositif, il mettait 9 jours pour acquérir 28 000 mesures, et Il fallait à l’ordinateur 2 heures de calcul pour reconstruire l’image ! Rapidement, il substitua à la source une source X, et obtint expérimentalement une image d’une tranche de cerveau où l’on distinguait la substance grise de la substance blanche.

La première image clinique d’une coupe cérébrale d’un patient date de 1971. Le temps d’acquisition était de 4, 5 minutes, la taille du pixel était de 3x3 mm, et le temps de reconstruction de 30 secondes pour cette coupe. Cela suscita le plus grand intérêt et permis à la Société EMI de commercialiser dès 1973 ses premiers modèles EMI Mark 1, destinés à l’exploration cranio encéphalique.

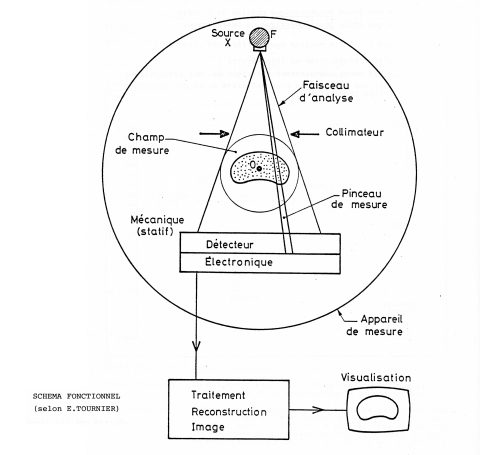

Fig. 1 - Schéma fonctionnel du Scanner X.

En 1979 G. Hounsfield et A.M. Cormack reçurent pour leurs travaux le prix Nobel de médecine.

En 1974, une autre société américaine, investie en Médecine Nucléaire, Ohio Nuclear, présenta une amélioration sensible avec, à l’émission, un faisceau angulaire (Fan Beam) et, à la détection, une barrette de détecteurs, ce qui améliora d’autant les temps d’acquisition. Les équipements proposés par EMI (EMI 5000) bénéficiaient de ces mêmes améliorations, et la plupart des Services de Neuroradiologie s’en équipèrent.

C’est à cette même époque qu’aux Etats-Unis, General Electric (GE Systems) et en France la Compagnie Générale de Radiologie (CGR) se lancèrent dans des projets de « scanner X corps entier » avec un faisceau largement ouvert et un multi-détecteur couvrant le champ Image, associé à un mouvement continu de rotation sur 360° (fig. 1). Il était important pour s’affranchir des bougés liés à la respiration ou au péristaltisme d’avoir des temps d’acquisition de quelques secondes. La CGR confia la réalisation d’un premier prototype à un laboratoire (MCTE-LETI) du Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble (CENG).

2. Pourquoi Grenoble a-t-il été impliqué dans ces développements du scanner X corps entier

Le Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble (CEA Grenoble), a été créé en janvier 1956, sous la Direction de Louis Néel, en lien avec des laboratoires de recherche scientifiques et Universitaires reconnus et avec l’école d’ingénieur, l’Institut Polytechnique de Grenoble, qu’il avait déjà créé. L’inauguration officielle aura lieu en janvier 1959. Le CENG, bénéficiant de crédits et de recrutements importants, va connaitre un très fort développement en recherche fondamentale (Physique du solide, métallurgie, chimie) et en recherche appliquée.

C’est en février1968 qu’est créé le LETI (Laboratoire d’Electronique et de Technologie de l’Informatique) sous la direction de Michel Cordelle et de ses collaborateurs : ce sont les débuts des transistors et de l’électronique intégrée. C’est un laboratoire qui se voulait résolument tourné vers l’extérieur et notamment vers l’industrie de pointe. L’instrumentation nucléaire va constituer un des domaines d’expertise, et l’imagerie médicale va rapidement s’imposer comme un domaine d’application d’excellence.

Forts de l’expérience déjà acquise en instrumentation et en Informatique, le responsable du groupe MCTE (Mesures, Contrôle, Traitement, Electronique ), Roger Gariod, et ses collaborateurs, Edmond Tournier (automatisme et informatique ), Robert Allemand (détection nucléaire), André Lavaitte (électronique rapide), Jacques Monge et Jacques Max (traitement du signal et des images) ne pouvaient qu’accueillir très favorablement le partenariat proposé avec la CGR pour un projet de Scanner X corps entier (fig. 2).

Fig. 2 - L'équipe LETI Scanner en 1976 autour de Roger Gariod au centre.

C’est sous la coordination d’Edmond Tournier, chef de projet, que va être construit très rapidement un 1er prototype qui sera opérationnel pour des premiers essais dès 1976 (fig. 3). C’est un système corps entier à rotation seule. Les innovations portent sur le multi détecteur (cellules de xénon comprimé) (fig. 4) et sur le traitement du signal (déconvolution).

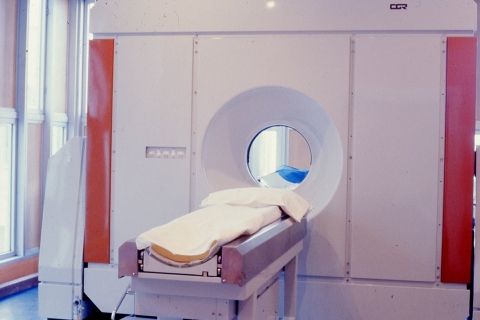

Fig. 3 - Premier prototype du Scanner LETI - 1976.

Fig. 4 - Câblage du multidétecteur.

Sans attendre, un second prototype va suivre, plus élaboré, sur lequel auront lieu les premiers essais cliniques en atelier, et c’est cet équipement finalisé qui sera installé en mai 1977 dans le Service de Radiologie des Prs Michel Geindre et Max Coulomb au CHU de Grenoble (fig. 5), permettant aux médecins et aux patients grenoblois de bénéficier, avec une certaine avance en France, de cette technique. Cet équipement fournira déjà d’excellentes images du thorax et de l’abdomen et il assurera avec fiabilité l’exploration de quelques 25 000 patients.

La CGR ne commercialisera qu’un peu plus tard un équipement de ce type. Elle sera rachetée plus tard, à la fin des années 1980, par General Electric Systems.

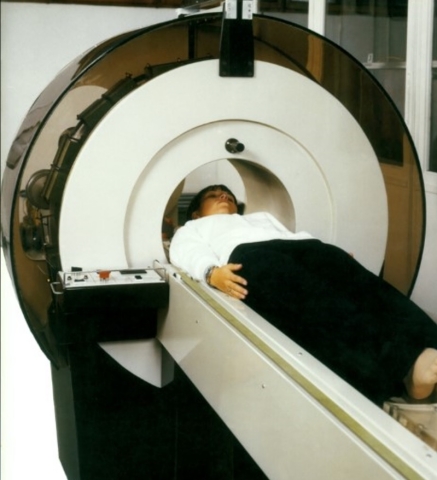

Fig. 5a - Le scanner LETI Installé au CHU de Grenoble en 1978.

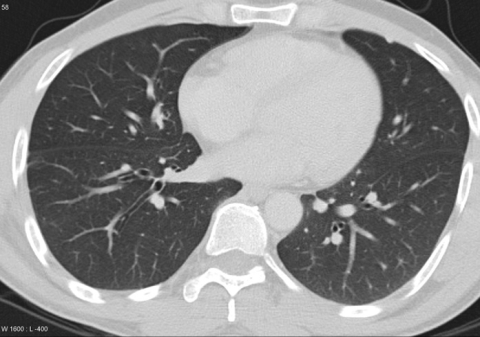

Fig. 5b1 - Premières images réalisées : Coupe axiale thoracique.

Fig. 5b2 - Premières images réalisées : Coupe axiale abdominale.

3. Comment Jean-François Le Bas s’est -il retrouvé associé très directement dans cette aventure

J’étais en 4ème année de médecine quand arriva la phase d’essai du 1er prototype de Scanner X au LETI (on disait alors Tomodensitométrie), et je m’y intéressais bien sûr ! Je fus sollicité par mes amis du LETI pour accompagner les tous premiers patients, du CHU au CENG, qui étaient explorés sur cet outil dans sa phase de validation en atelier.

Quel plaisir de voir apparaitre sur un écran ces 1ères images reconstruites de coupes thoraciques ou abdominales sur un patient « bénévole », plaisir partagé avec les Radiologues (Pr Geindre et Pr Coulomb) et le Pr Sarrazin qui, en tant que chirurgien ne pouvait qu’être séduit par ce progrès.

Ce dernier nous disait cependant regretter que la convention de présentation des images en coupes axiales (la droite est à gauche de l’image) ne soit pas celle des anatomistes ! Dans les mois qui ont suivi et pour la finalisation du 2ème prototype, avant son transfert dans le Service de Radiologie, il fut convenu que je pourrais accompagner des patients « bénévoles » de leur chambre à l’hôpital jusqu’au sous-sol du LETI où se trouvait l’équipement.

Alors, en qualité d’externe dans différents Services de soins, avec l’aval bien sur des chefs de Service, j’étais amené à transporter avec ma 4L Renault des malades qui pouvaient bénéficier de cette exploration. J’ai ainsi accompagné du CHU au LETI plusieurs dizaines de patients !! Il est clair qu’aujourd’hui, on ne tolèrerait plus cette manière de faire, qu’on jugerait sans doute « irresponsable » !

Quand il fut décidé en 1977 que cet équipement serait transféré au CHU dans le Service de Radiologie Générale pour y être utilisé au quotidien, le Pr Sarrazin me fit savoir qu’après en avoir discuté avec le Pr Geindre et les responsables du LETI, il me proposait que les 6 vacations d’Attaché Scientifique dont je disposais dans son Service de Chirurgie soient transférées dans le Service de Radiologie. Il avait très bien compris l’opportunité qui s’offrait à moi de participer activement aux futurs développements de l’Imagerie médicale que permettaient les progrès en électronique et en informatique !

C’est ainsi que tout en poursuivant mes études de médecine, je m’impliquais comme le correspondant technique privilégié du LETI pour assurer la bonne utilisation de cet équipement. A l’époque, j’avais dans la poche de ma blouse d’externe un tournevis et une pince (en plus du stéthoscope traditionnel), pour des interventions techniques de 1er niveau.

Cela m’a permis d’apprécier tout ce qu’apportait cette modalité d’imagerie en termes de diagnostic et de m’investir dans le radiodiagnostic, ce qui m’occupera à plein temps par la suite. Tout naturellement, je faisais ma thèse de Médecine (1980) avec le Pr Coulomb (Radiologie thoracique) et le Pr Sarrazin (Chirurgie thoracique) sur « l’apport de la TDM dans le cancer de l’œsophage, à propos de 40 patients opérés », et j’étais amené à participer très directement à différentes publications.

Je fus très honoré d’être invité par le Pr M Amiel (Lyon) à participer à un ouvrage (qu’il coordonnait avec Les Prs Doyon, Fischgold et Schmidt), qui paraitra chez Masson en 1982, intitulé « Actualités en radiodiagnostic - Nouvelles Technologies », et à rédiger le chapitre sur la Tomodensitométrie.

4. Quels ont été les principaux apports de la TDM à cette époque

Jusqu’à l’avènement de la TDM, l’image radiographique souffrait d’un certain nombre de limitations, même si elle assurait la meilleure résolution spatiale

- Imagerie projective, qui ne permettait de bien visualiser, en termes de contours, que des lignes de tangence par rapport au rayonnement incident.

- Déformation géométrique, en termes de mensuration, en fonction des distances entre la source, l’objet et le film.

- Analyse en contraste grossière et qualitative, entre des constituants élémentaires (os tissus, graisse et air).

- Sensibilité aux réglages de l’exposition et à la qualité des films

La tomodensitométrie apportait d’emblée des réponses à toutes ces limitations, au prix certes d’une résolution spatiale qui initialement restait limitée (épaisseur de coupe de 1 centimètre, taille des pixels millimétriques), mais qui progressera ensuite.

- Analyse morphologique précise et en coupes, évitant les superpositions d’images.

- Analyse en contraste quantitative et riche permettant une meilleure caractérisation tissulaire au sein des tissus mous.

- Possibilité de traitement des images (échelle de gris, filtres)

- La numérisation permettait de plus leur archivage et leur transfert par des moyens informatisés

L’irradiation du patient restait limitée et du même ordre que celle de quelques images « standards ».

Les durées des examens étaient cependant plus longues : sur ce premier équipement, on faisait l’acquisition des coupes une par une, en 5 ou 6 secondes (compatible avec une apnée requise), et il fallait que le système, tube et détecteur, revienne à sa position initiale avant de lancer une 2ème coupe. Le déplacement de la table se faisait graduellement entre chaque coupe.

Les couts et l’encombrement des matériels TDM étaient plus élevés que ceux d’une table conventionnelle. Mais tout cela a évolué par la suite très vite.

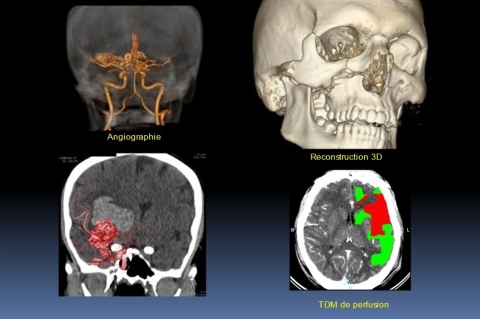

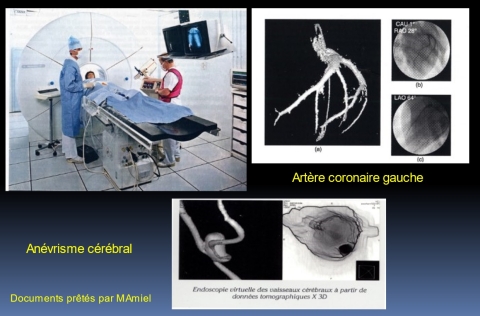

Les premiers scanners « à rotation continue » furent présentés en 1987, ce qui a facilité grandement les acquisitions dynamiques et l’étude cinétique de l’injection du produit de contraste iodé. Et puis il y a eu ensuite le scanner à « acquisition hélicoïdale » en 1992, ce qui ouvrait la voie à des acquisitions volumiques avec des reconstructions 3D ainsi que la réalisation d’angioscanner (fig. 6).

Les progrès au niveau des détecteurs et de l’informatique permettent maintenant des résolutions spatiales inframillimétriques et des temps d’examen nettement raccourcis. Et les progrès ne sont pas finis !

5. Quelles ont été les retombées de cet événement pour Grenoble

Elles ont été très importantes : Le LETI n’en ait pas resté là, et le CHU non plus !

Au LETI, dans la suite immédiate, Il y a eu des développements importants en Médecine Nucléaire, avec le recrutement de Corinne Mestais, lors d’un partenariat avec Sopha Médical, puis avec la construction des premiers « PET SCAN » utilisant la technologie « temps de vol » (fig. 7).

Ils équiperont en 1985 les Centres de Recherche disposant d’un Cyclotron, à Orsay (SHFJ), à Lyon (CERMEP) et à Caen (CICERON).

Fig. 7 - Tomographe TEP – LETI (PET Scan). Orsay, Lyon, Caen 1985.

Il y a eu aussi la réalisation d’un prototype de scanner X 3D qui préfigurait les équipements agiographiques actuels : « le Morphomètre 3D ». La mise au point et l’évaluation clinique de cet équipement se fera à Lyon en 1994 dans le Service de Radiologie de l’hôpital Cardiologique (Pr M Amiel) avec des applications en imagerie coronaire (fig. 8).

Ces développements du scanner corps entier à Grenoble ont donné une forte impulsion par la suite à d’autres développements en imagerie médicale pour notre CHU, dans la mesure où les équipes radiologiques ont su valoriser cette première expérience à travers des congrès et des publications.

Dès 1980, nous avons vu émerger les possibilités en Résonance Magnétique Nucléaire, d’autant qu’il y avait à Grenoble, du côté des physiciens, des compétences remarquables dans ce domaine : Louis Néel, Prix Nobel de Physique en 1970 pour ses travaux sur le magnétisme, Michel Soutif au Laboratoire de Spectrométrie Physique, Guy Aubert au Service National des Champs Intenses (CNRS), Pierre Servoz Gavin au Département de Recherche Fondamentale du CEA.

Fig. 8 - Le Morphomètre à Lyon : Des premières mondiales de l'acquisition 3D.

Notre communauté scientifique et Médicale s’est donc mobilisée autour d’abord d’équipements de laboratoires sur des échantillons biopsiques, puis sur de petits animaux, en particulier dans le Laboratoire de Médecine et Chirurgie Expérimentale, crée et dirigé par le Pr Alim Louis Benabid que j’ai rejoint avec Michel Décorps (Physicien), déjà expert en RMN.

J’étais alors jeune assistant- assistant (Biophysique - Radiologie). Avec A L Benabid nous avons rejoint en effet, sur le plan Universitaire la Biophysique, et le laboratoire avait pour intitulé « Neurobiophysique ». A cette époque la Biophysique n’était pas réservée qu’aux médecins de médecine Nucléaire !

Quand il a fallu candidater pour être « site clinique de référence » pour recevoir le 1er imageur RMN 0,5 Tesla construit par la CGR, et en faire une évaluation technique et clinique, la coordination du dossier me fut confiée. Notre demande instruite et validée par le Conseil d’Administration de notre CHU en mars 1982 fut couronnée de succès en février 1983, par décision du ministère de la Santé (Jack Ralite). Il justifiait en partie son choix par notre environnement scientifique.

J’effectuais alors en 1984 une mobilité de 4 mois aux USA à Cleveland (Pr Alfidi, Pr Meaney, Pr Modic) pour me familiariser avec cette modalité IRM.

Et le 1er équipement IRM 0,5T construit en France fut donc installé à Grenoble, en mai 1985, au sein d’une Unité fonctionnelle IRM, spécifiquement identifiée au sein du Département de Radiologie (fig. 9), que j’animais.

Parallèlement le laboratoire de Neurobiophysique deviendra l’Unité Inserm U 318 en 1988 (Pr AL Benabid, Neurobiologie Préclinique), et un peu plus tard le groupe « RMN Bioclinique » confié à M Décorps, deviendra l’Unité Inserm (U 438) en 1995.

L’IRM et la Neurochirurgie collaboreront étroitement pour des développements importants comme ceux de la chirurgie de l’Epilepsie (avec Claudio Munari) et ceux de Stimulation cérébrale profonde dans le Traitement de la maladie de Parkinson ; Les travaux d’Alim louis Benabid et de Pierre Polak (neurologue) connaitront un important succès.

En 1994, en réponse à un appel d’offres national, piloté conjointement par l’Inserm, le Ministère de la Santé d’une part et celui de la Recherche d’autre part, nous proposions la création à Grenoble d’un Institut Fédératif de Recherche, l’IFR 1 :« RMN biomédicale, de la cellule à l’homme ». Il regroupait, avec l’Unité IRM hospitalière, d’autres laboratoires grenoblois. Ce fut le 1er IFR créé et j’ai eu le plaisir de l’animer jusqu’à la fin de ma carrière en 2013. Il participera étroitement à la création d’un Institut des Neurosciences (le GIN) en 2007, sous l’impulsion et la direction de Claude Feuerstein (Neurophysiologiste), qui avait exercé un mandat de Président de notre Université (1997-2002).

Cet IFR aura permis de structurer la recherche à Grenoble dans ce domaine, à travers des recrutements de chercheurs (C Segebarth, E Barbier), d’ingénieurs (L Lamalle, I Troprès), de praticiens HU (Dr S Grand, Pr A Krainik) et de mobiliser des moyens financiers pour mettre en place une « plateforme d’imagerie RMN » qui sera labelisée, en 2011, en « Unité Mixte de Service » (CNRS, INSERM, Université, CHU). Elle servira de germe à l’élaboration d’une plateforme nationale multimodale « France Live Imaging » (que coordonnera à Grenoble le Pr D Fagret), et qui associera à celle de Grenoble les plateformes d’imagerie de Paris Sud, Paris Centre, Bordeaux, Lyon et Marseille, réalisant ainsi un réseau de recherche et de développement de « l’Imagerie du Vivant » doté de moyens et de programmes communs.

Il est clair que ce fut pour tous les acteurs de ces développements à Grenoble en particulier rune période très riche, avec initialement le rôle essentiel du LETI CENG et l’avènement du scanner X. Le soutien constant de la SFR et de la SFNR aura été précieux.

Je ne peux que me féliciter d’avoir participé à cette belle aventure, et je suis particulièrement heureux, aujourd’hui à la retraite, qu’Alexandre Krainik soit venu me rejoindre et assurer la suite.

Jean-François LE BAS